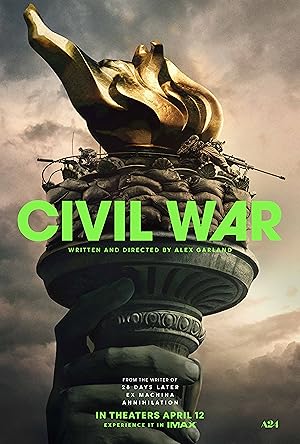

Civil War, der letzte Film von Alex Garland, wurde zu einem perfekten Zeitpunkt veröffentlicht. Im Herbst 2024 wurden die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten abgehalten, und Donald Trump wollte es dabei nochmal wissen. Ohne jetzt näher auf das leidige Thema Trump einzugehen, nur so viel: Als es in die heiße Phase des Wahlkampfes ging, kristallisierte sich klare Erwartungshaltung der Trump-Fraktion heraus – nämlich jene, dass sie bereits von vorneherein zu wissen glaubten, dass ihr Kandidat gewinnen würde. Wenn dem entgegen dieser Prophezeiung nicht so wäre, so würde man ein solches Ergebnis auf jeden Fall anfechten. Damit man ein solches Szenario möglichst mit Verdachtsmomenten untermauern könnte, wurden in den Wochen vor der Wahl schon allerhand Verschwörungstheorien und Mutmaßungen über Unregelmäßigkeiten gestreut. Diese Situation war wirklich sehr skurril, denn es wurde hier defakto ein undemokratischer Geist beschwört im Rahmen einer demokratischen Wahl der mächtigsten Nation dieser Erde. Und nicht nur ich dachte mir: Was, wenn tatsächlich *nicht* Donald Trump Präsident wird? Bürgerkrieg, angeführt von ungebildeten Rednecks mit schwerem Gerät und Waffen?

Ich übertreibe nicht – man musste wirklich Angst haben vor beiden möglichen Ausgängen der Wahl. Im einen Fall hat man Trump direkt, im anderen Fall über den Umweg von Revolten und potentieller Gewalt. Zu letzterem Szenario kam es dann nicht, da Trump gewann.

Mit diesen Assoziationen ging ich an die Konsumation des Films. Und wurde darob enttäuscht, den der Film entpuppte sich nicht nur als unpolitisch, sondern er lieferte nur kaum bis gar keinen Kontext über die Fraktionen in diesem Krieg in den USA. Ein paar kleine Informationsschnippsel kann man da oder dort aufsammeln, aber darum ging es Alex Garland offenbar nicht.

Man erlebt die Fahrt einer kleinen Gruppe an Journalisten, die über die Ereignisse dieses Bürgerkriegs berichten wollen. Zwei Journalisten im mittleren Alter, sowie überraschend dann begleitet von einem älteren Jornalisten, der nicht mehr gut bei Fuß ist, sowie einer ganz jungen, aufstrebenden Fotografin, die es schafft, sich irgendwie auch noch in dieser Gruppe reinzureklamieren. Man erlebt die Fahrt in einem Geländewagen quer durch Amerika, gespickt von gefährlichen Situationen in einer Welt, die von Mißtrauen und Haß aufeinander geprägt ist. Als wesentliches Thema hat sich für mich bei dem Film die Arbeit von Kriegsjournalisten ergeben, denn die steht die ganze Zeit im Vordergrund. Es ist ein harter und gefährlicher Job. Man nimmt nicht an den Kampfhandlungen teil, man interpretiert sie auch nicht. Man versucht zu dokumentieren und zu zeigen, was ist. Aufgrund dieses Fokus hat mich der Film sehr stark an die großartige Doku „War Photographer“ von Christian Frei erinnert, in der der Kriegsreporter James Nachtwey begleitet wird. Ich würde eher diese Doku empfehlen, als den hier besprochenen Film.